Resumen.

Pequeño recorrido por uno de los rios más interesantes de Vistabella, cuyas aguas han sido aprovechadas por varios molinos harineros desde la edad media. Al mismo tiempo nos adentraremos en un denso bosque en el que se alternan carrascas y pinos silvestre, laricio y rodeno, según la altitud, el tipo de suelo y la orientación de solana o umbría.

![]() |

| Cabecera del Riu dels Molins (Vistabella) |

Distancia aproximada: 11 km

Descripción del recorrido.

El Riu dels Molins, llamado también del Molinet en su cabecera, es una modesta rambla situada al sur de la población de Vistabella del Maestrat. Con apenas unos 8 km. de longitud, es uno de los ríos más poblado de molinos harineros de la zona, rivalizando con el Riu Montlleó del que es un lejano tributario, a través de La Vall d' Usera. En su pequeña cuenca existen 7 molinos, todos ellos en la mitad final de su recorrido: Molí Mes Alt, Geroni, Pasqual, Regolfo, Prat, Mes Baix y la Molineta. Probablemente alguno de ellos es de origen medieval, ya que se nombran en la Carta Puebla de la villa de 1251. Es de suponer que, como la mayoría de los existentes en estos parajes, se construyeron en épocas en las que el régimen pluvial era más húmedo que el actual, ya que hoy el río apenas posee caudal, salvo tras los temporales de lluvias intensas que se suelen dar en otoño y primavera.

![]() |

| Vistabella del Maestrat |

La ruta se inicia en Vistabella del Maestrat, en la Ermita de la Mare de Deu de Loreto (s. XVI) situada en el raval que lleva su nombre, en los extramuros de la antigua muralla medieval, ahora sólo reconocible en algunos portales como el de Sant Roc. Desde la ermita nos dirigimos hacia el oeste, donde se divisa la ermita del Calvari (s. XVIII), en lo alto del Tossalet.

Cuando finalizan las casas encontramos la Font de Dalt, del año 1568 , y a continuación, un corto paseo arbolado con tilos jóvenes, asomado al barranc del Pots, desde el que obtendremos buenas vistas del pueblo y del valle del Molinet. Cuando acaba el paseo, en un pequeño monolito, surgen dos senderos, el de enfrente (sur) se dirige al caserío de l'Albagés, pero nosotros tomaremos el de la derecha (oeste) indicado por un cartel que anuncia la zona de escalada del Pinet.

![]() |

| Cabra hispánica |

El sendero, en muy buen estado, rodea el Tossalet del Calvari por el sur, dándonos una excelente visión de la cabecera del Riu dels Molins, enmarcada por el Collet al oeste y el Tossal de l'Albagés por el sur. Tras este último podemos divisar las cumbres de Penyagolosa. Aquí fuimos sorprendidos por un grupo de hembras de cabra hispánica y sus crías, anunciadas por su peculiar silbido de advertencia. Cuando arribamos a un pequeño collado nos encontramos con el GR-7 que parte del cementerio y la ermita de Sant Antoni, sin hacerle caso, bajamos por la izquierda en dirección suroeste, entre bancales yermos, muros y casetas de piedra seca. Al llegar al mas del Collet, rodeamos las casas por la izquierda y, cerca de su gran aljibe, descendemos por una senda poco clara que pasa junto a una balsa para el ganado. Luego atravesamos los bancales, donde pacen los animales, hasta adentrarnos en el denso carrascal.

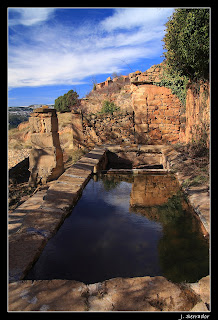

![]() |

| Balsa del Mas del Collet |

Hemos iniciado el descenso al río del Molinet. Al principio la senda se pierde entre las carrascas. Aquí tenemos que buscar el centro del barranco dirigiéndonos a la izquierda, donde hallaremos la Font del Mas del Collet, con escaso o nulo caudal, una pila para lavar y un abrevadero. Los hitos de piedra o el gps, nos mostrarán el camino hasta que se haga evidente sobre un muro de piedra seca que sostiene un bancal, medio oculto por la vegetación. Tras estos pocos metros de confusión, retomamos un sendero bien definido que se desliza suavemente hacia el lecho del río. Primero transita por la solana entre la garriga, pero pronto llegamos al pinar, en este caso de pino silvestre, donde pasamos junto a unos hornos de cal. A veces el camino se ensancha, siguiendo abandonadas pistas forestales, otras veces se pierde al llegar a algún claro, pero la dirección se mantiene, hacia el este y en descenso.

Cuando alcanzamos el cauce del río, aquí generalmente seco, nos mantenemos en él durante un buen tramo. En unas ocasiones, siguiendo una desdibujada pista, en otras pisando su lecho pedregoso. Ahora aparece la vegetación de ribera, como los álamos, pero sin perder de vista las carrascas y los pinos silvestre. Según descendemos estos pinos serán sustituidos por los pinos rodeno y laricio, aunque en el sotobosque abundarán las aliagas y romeros.

Llegamos a la parte más encajada del barranco, por donde discurre una falla que atraviesa todo el valle de este a oeste, haciendo aflorar calizas dolomíticas del Jurásico al norte y calizas arenosas del Cretácico al sur. En este tramo nos cruzarnos con la senda que, procedente de Vistabella, se dirige a L'Albagés, y al rato nos encontramos con una pista forestal que asciende por la izquierda alejándose del río, pero que no debemos tomar ya que se dirige a la carretera CV-170. Por el contrario nosotros continuamos cerca del lecho del río, por caminos poco transitados entre la feraz garriga.

![]() |

| Pinos laricio y rodeno |

Cuando el cauce finalmente se cruza con otra pista forestal en buen estado, la seguiremos unos metros por la derecha, subiendo hasta hallar otro camino, a la izquierda, que se dirige a una casa, y que se encuentra cerrado por una cadena. Justo al lado de esta cancela, tomamos una senda que regresa cerca del lecho durante un tramo, para salvar la parcela que ocupa la casa. A partir de ahora es fácil encontrar agua en el río, y también empezaremos a encontrarnos con los molinos que le han dado el nombre. Al sobrepasar la casa, subimos por la derecha al bancal cultivado y llegamos de nuevo al torrente para vadearlo, justo donde se hallan las casas de lo que fue el Molí Més Alt, el cual poseía dos ruedas de moler cuando estaba en funcionamiento. Algunos edificios han sido utilizados en ocasiones como campamento juvenil.

Proseguimos entre las casas y el río, bajo los vetustos chopos negros, para volver a vadearlo junto a unos avellanos y una higuera, situándonos en su orilla derecha. El camino es confuso, por la densa foresta, pero manteniendonos cerca del torrente en pocos minutos alcanzaremos la carretera, a la altura del aparcamiento de la Font dels Molins. La fuente se encuentra al nivel del río, empotrada en uno de los pilares del puente de la carretera, y se accede a ella por unas escaleras de piedra. En la orilla opuesta se encuentra el segundo de los molinos, el Molí Geroni.

![]() |

| Molí Pasqual |

Ahora caminaremos por la carretera hacia el este durante unos 500 m., primero veremos a nuestra izquierda el MolíPasqual, cuyo cubo, por donde se precipitaba el agua a las ruedas de moler, era circular, y disponía de dos juegos de muelas. Desecharemos el camino que accede a él y seguiremos por la CV-170, hasta desviarnos por otro camino que desciende también por la izquierda hacía el Molí Regolfo, ahora rehabilitado como vivienda. Marchamos junto a este molino y vadeamos el torrente para subir por una pista que accede a un cercado. A la derecha de la verja encontraremos una senda bien definida, se trata del antiguo camino de Vistabella a Atzeneta, también utilizado habitualmente para acceder a este grupo de molinos.

El sendero remonta la ladera del Collet dels Nius en largos zigzag, primero entre pinos laricio y después entre la garriga de aliagas, romeros, sabinas y enebros. Tras alcanzar la loma, el camino se dirige hacia la carretera. Cuando llegamos a ella, junto a una pista, la cruzamos y seguimos subiendo ahora por una ancho azagador, densamente poblado de aliagas y romeros, por el que discurre una estrecha senda de ganado. Ya se pueden divisar en el horizonte las antenas de comunicaciones instaladas en les Forques, en las afueras de Vistabella. Según nos vamos acercando a la población la senda se convierte en camino empedrado.

Accedemos a Vistabella del Maestrat por la carretera, pero al llegar al núcleo urbano la abandonamos para tomar por la izquierda el Raval de Sant Roc, que como el resto de ravals permanece extramuros de la antigua muralla. Callejeando por la estrecha ronda, seguimos por el Raval de Sant Joan, esplendido balcón sobre el Barranc dels Pots, y por último giramos a la derecha y llegamos al Raval de la Mare de Deu de Loreto, fin de nuestro recorrido.